【成果速递】东南大学南通海洋高等研究院科研进展报道

一、新质海工装备工程中心

近日,由东南大学南通海洋高等研究院刘庭煜教授团队与东南大学、南京大学等多家机构合作,在水下图像增强领域取得了重要突破。

1.研究背景

近年来,基于深度学习的水下图像增强方法取得了显著进展。然而,这些方法的性能受到高质量、多样化训练数据集稀缺的限制。目前的水下图像数据集主要存在三个问题:水下环境内部差异、合成数据与真实数据之间的差异及领域不准确性。

2.研究亮点

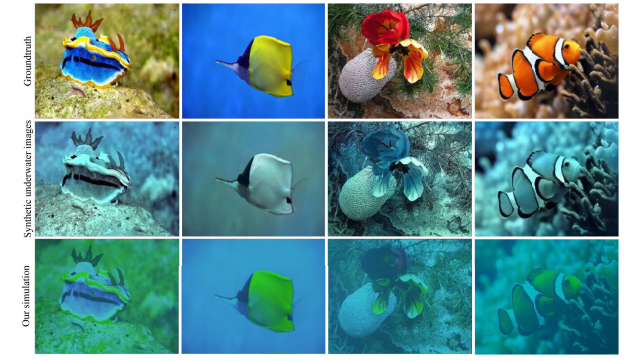

为解决上述问题,研究团队利用先进的3D图形引擎(UE 5)构建了一个逼真的水下场景,并基于此生成了一个名为MUSE的大规模水下图像数据集。这项研究成果以《Realistic Simulation of Underwater Scene for Image Enhancement》为题,发表在顶级期刊《IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING》上。其主要亮点可以简述为:

(1)水下光传播模型整合:引入了基于Jaffe-McGlamery (JMM) 模型改进的、专门针对模拟的水下成像模型,通过体积雾渲染管线实现真实的光线散射和吸收效果。

(2)基于物理模型渲染:采用实时光线追踪技术,精确模拟光线在水中的传播,确保光场的真实性和可控性。

(3)参数化场景配置:提出了一种基于多尺度 Retinex 的照明估计方法(MSRLE),从海量真实水下图像中提取照明、浑浊度等环境参数,并将其应用于场景配置,从而确保合成数据的真实性和多样性。

所构建的MUSE数据集最终包含35,000对分辨率为1280×720的配对图像。其特色在于:能够同时保证水下和无水图像的准确性,并且数据集涵盖了10种光场颜色类型、6种浑浊度水平和3种光照水平,且易于扩展以生成更多图像、更高分辨率或更多场景。通过这种逼真的模拟效果有效缩小了合成数据与真实数据之间的跨域鸿沟。

3.结论

本研究成功利用3D图形引擎构建了一个逼真的水下合成场景,并生成了第一个可直接用于训练深度学习模型的大规模水下图像增强数据集MUSE 。该数据集是在处理具有挑战性的模糊和低对比度图像时表现出卓越的性能,极大地提升了水下图像增强模型的性能和泛化能力。

东南大学机械工程学院硕士研究生李松洋为该论文一作,东南大学机械工程学院、东南大学南通海洋高等研究院刘庭煜教授为通讯作者。该研究工作得到了东南大学南通海洋高等研究院研究基金资助(MP202401)。

论文链接:https://doi.org/10.1109/TGRS.2025.3561927

二、海洋工程建造中心

近日,由东南大学南通海洋高等研究院郭彤和张志强教授团队与东南大学土木工程学院、东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室、上海勘测设计研究院等多家机构合作,在研究中取得了重要进展。

1.研究背景

海上风机塔架振动需精准控制,但纯数值模拟难以捕捉减振装置的实际动态响应,传统缩尺试验存在相似比误差;磁流变调谐质量阻尼器(MR-TMD)作为半主动装置,虽减振效果优于被动 TMD,但缺乏基于实时混合仿真(RTHS)的全尺度验证,其在风波浪载荷下的智能控制逻辑未明确。

2.研究亮点

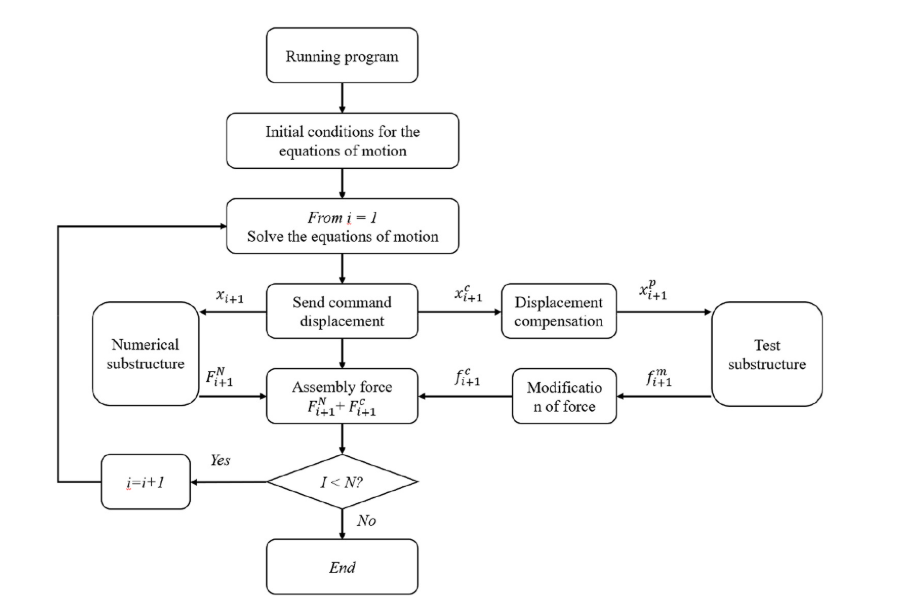

- RTHS 平台构建:建立 “数值子结构(6.5MW 风机塔架)+ 实验子结构(全尺度 MR-TMD)” 的 RTHS 系统,通过 MATLAB/Simulink 实现实时数据交互,采用 NARX 模型补偿位移延迟,保证试验精度;

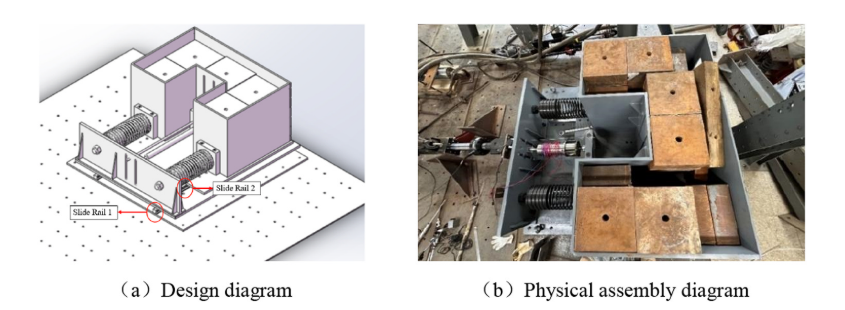

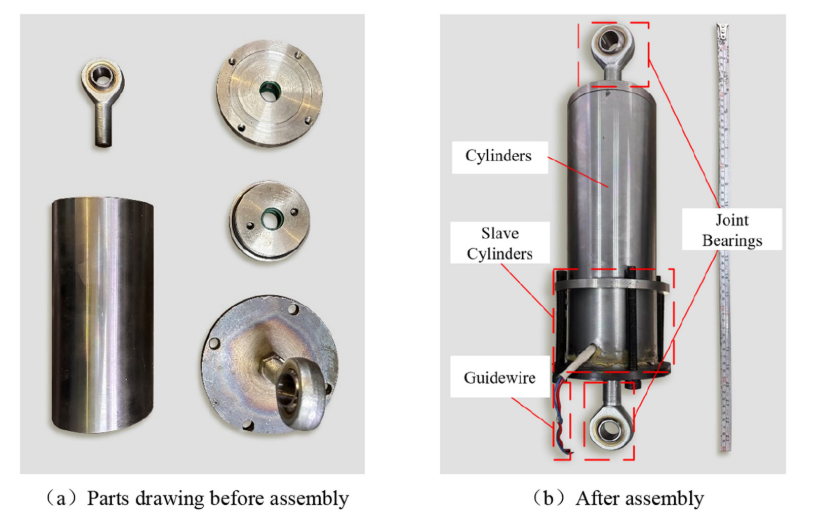

- MR-TMD 设计与控制:设计3吨级 MR-TMD(质量 2988.16kg,频率 0.271Hz),基于 Bingham 模型优化磁流变液参数(剪切屈服应力 7600-10300Pa),开发半主动控制算法(实时调整电流输出);

- 多载荷验证:覆盖切出风速、切出风速 + 最大冰速、南京波浪(50Gal)三类工况,对比 MR-TMD 通电(半主动)与断电(被动)的减振差异。

RTHS流程图

试验子结构示意图

磁流变阻尼器实物图

3.结论

论文针对风力涡轮机结构进行了实时混合仿真试验。通过纯仿真实验和实时混合仿真实验的对比,确定了结构在不同环境载荷条件下的振动响应。在此基础上,集成了一种智能半主动变阻尼系统(MR-TMD),对TMD装置的阻尼输出进行优化,使其连续可调。通过实时混合实验验证了MR-TMD的有效性.实验结果表明:

- 建立了风力涡轮机结构-TMD系统的运动微分方程,并采用状态空间方程对数值子结构进行了模拟。在MATLAB/Simulink中建立风力涡轮机仿真模型是可行的。最后的测试结果表明,纯仿真和混合仿真实验之间的差异最小。

- 设计了一个全尺寸的3吨TMD结构,其质量、刚度和阻尼部件可更换。该结构可用于验证TMD对风力涡轮机塔架的减振效果。

- 设计的实时混合实验验证了采用智能半主动算法的MR-TMD的有效性。采用智能半主动算法的MRTMD显示出显著的减振效果,与被动情况(MR阻尼器未通电时)相比,塔顶处的减振效果更为显著。

通讯作者为东南大学南通海洋高等研究院张志强教授(zzq1969@seu.edu.cn),第一作者为谢文博博士。本研究受到国家自然科学基金(51438002、52178294)、中国三峡集团科研项目(202203004)、东南大学南通海洋高等研究院重大项目(MP202402)资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.istruc.2024.108182

三、海洋新能源工程中心

近日,东南大学南通海洋高等研究院花为教授团队与青岛大学李祥林教授团队合作在新型爪极电励磁场调制的研究中取得了重要进展,在《IET Electric Power Applications》上发表题为“Iron Loss Analysis of Stator Claw‐Pole Electric‐Excitation Field‐Modulation Machine Considering Three‐Dimensional Flux Density Distribution”的研究成果。

1.研究背景

近年来,随着电机通用气隙场调制理论的建立,因其高扭矩密度和直驱运行特性等优点,在电动汽车、铁路运输和船舶推进等应用中受到越来越多的关注。 与永磁(PM)激励模式相比,电励磁模式可以实现气隙场的灵活调节和较低的制造成本。然而,当电励磁绕组位于转子上时,由于引入了碳刷和滑环,会增加电机结构复杂性并降低可靠性。

拓扑结构和(b)空载磁通分布。.png)

图1 CPEEFM电机的结构和流量分布

(a)拓扑结构和(b)空载磁通分布。

分析CPEEFM电机的.png)

图2 利用三维有限元分析(空载,If=5A)分析CPEEFM电机的铁损密度分布。(a)转子和(b)定子。

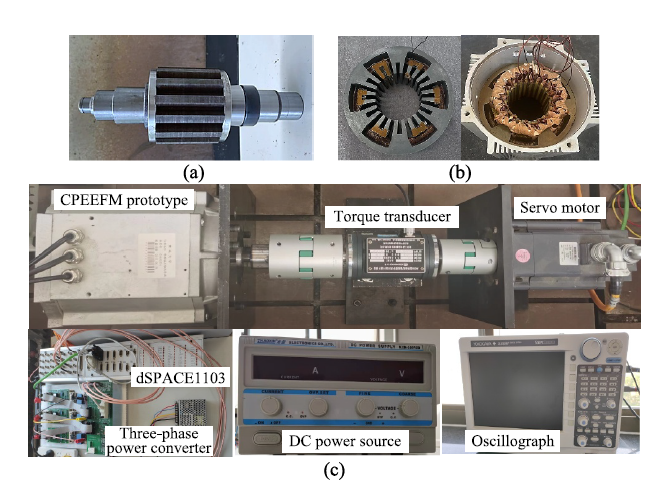

图3 样机制作和实验测试平台

(a) 转子组件;(b)定子组件;(c)实验测试平台。

2.研究亮点

在这项工作中,考虑到针对CPEEFM机器的3D通量密度分布的影响,旨在准确评估这种轴向不对称机器的铁损的改进的铁损耗计算模型。通过引入三维磁通密度,改进了具有校正铁损耗系数的铁损耗计算模型,以充分考虑轴向通量分布的影响。此外,样机实验测试表明对于计算轴向不对称CPEEFM的铁损有效。

3.结论

这项工作可以提前对CPEEFM的铁损进行精确的预估和为轴向不对称电机的初始结构设计提供指导,实现铁损的减少。同时为提高结构稳定、优化电机效率提供了新的思路。

青岛大学硕士研究生战其东为第一作者,东南大学博士张志恒为通讯作者。该研究工作得到了东南大学南通海洋高等研究院研究基金资助(KP202405)和国家自然科学基金资助(52130706)的大力支持和资助。

原文链接:https://doi.org/10.1049/elp2.70066

四、深海资源开发工程中心

近日,东南大学南通海洋高等研究院杨万扣教授团队与深圳人工智能与机器人研究院合作在深度补全的无监督域适应研究中取得重要突破,研究成果以“Domain adaptive depth completion via spatial-error consistency”为题发表在模式识别领域顶刊《Pattern Recognition》。

1.研究背景

深度补全作为自动驾驶、SFM/SLAM、3D重建等领域的关键技术,其性能提升对相关应用的发展至关重要。然而,现有深度补全方法在从合成数据(源域)到真实数据(目标域)的知识迁移过程中面临挑战,即无监督域适应问题。以往的域适应技术在深度补全任务中表现不佳,要么预测误差较高,要么缺乏几何一致性。

2.研究亮点

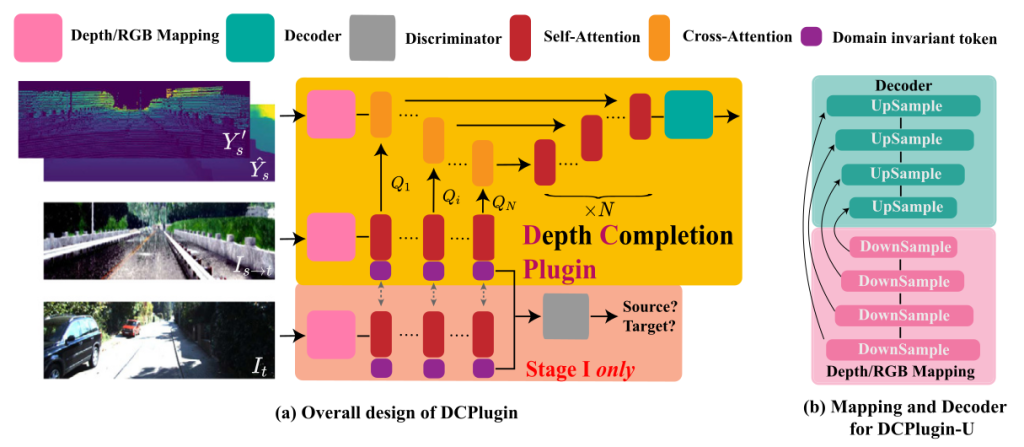

本研究提出了一种新颖的两阶段训练框架,通过构建一个基于网络预测置信度的公共域,间接实现深度补全网络的域适应,在CARLA→KITTI和VKITTI→KITTI等适应场景下,性能超越其他域适应技术,达到了当前最先进水平。

该框架的核心在于利用深度补全任务中存在的空间误差一致性这一跨域特性——不同域中,深度补全网络的预测误差会随距离增加而不断上升,且在物体边缘处误差会显著激增。基于此,研究团队首先构建公共域:将网络预测误差建模为置信度,设计了一个名为深度补全插件(DCPlugin)的子模块(图1),用于生成与给定密集深度预测相关的置信度图,该插件成为公共域的具体体现。随后,利用公共域适配深度网络:采用置信度感知的协同训练任务,借助适配良好的DCPlugin提供的置信度图,实现教师-学生模式的协同训练,并在这一阶段提出置信度图细化方案(CMR),以弥补公共域构建过程中缺乏的随机不确定性。

图 1. DCPlugin 示意图

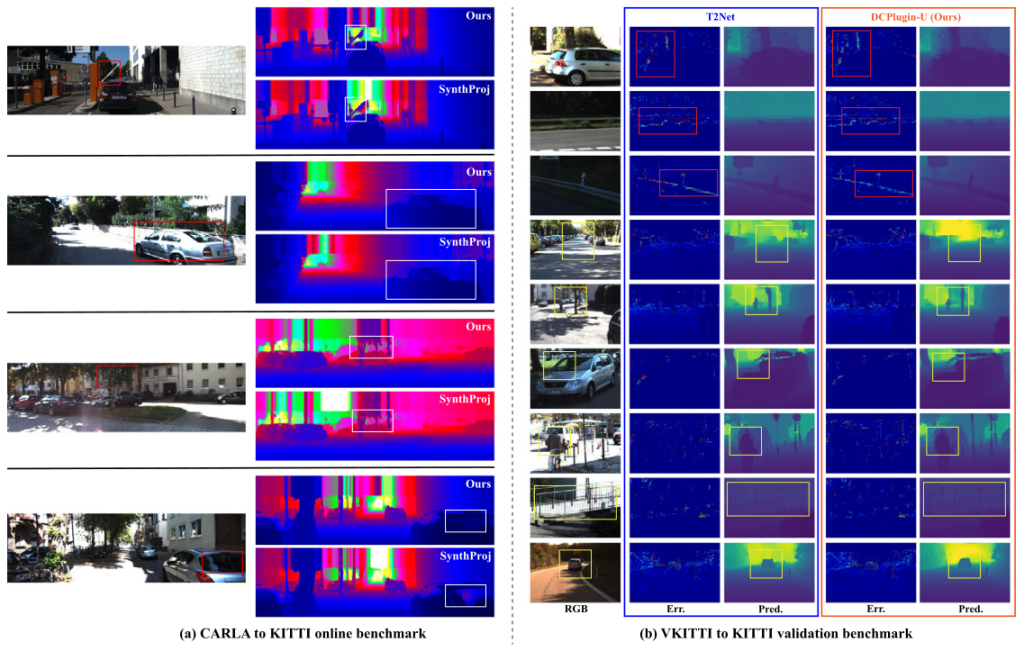

实验结果显示(图2),在CARLA→KITTI场景中,该方法与FusionNet结合时,性能远超此前的域适应方法SynthProj,在KITTI在线基准测试中表现与自监督方法KBNet相当;在VKITTI→KITTI场景中,与知名域适应方法T2Net相比,该方法也展现出显著优势。此外,消融实验证实,引入不确定性、优化置信度图构建以及置信度图细化方案等均对性能提升起到了积极作用。

图 2. 对比可视化结果。(a)FusionNet 在 CARLA→KITTI 上的可视化结果,基于 KITTI 在线基准测试。我们着重标注了 SynthProj 与我们的方法之间的主要差异。(b)MSG-CHN 在 VKITTI→KITTI 上的结果,基于 KITTI 验证集测试。红色和黄色标记展示了 T2Net 与我们的方法之间的差异。

3.结论

该研究提出的两阶段训练框架为深度补全的无监督域适应提供了新的思路,其基于空间误差一致性构建公共域的方法不仅在深度补全任务中成效显著,还有可能应用于其他密集预测任务,为相关领域的研究人员提供了有益参考。

第一作者为东南大学硕士生肖凌宇,东南大学杨万扣教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金(62276061、62436002)以及东南大学南通海洋高等研究院重大项目(MP202404)的资助。